アトリエより 編集者のブログ

創業以来の足跡を振り返る10月7日発行の出版業界紙『新文化』の「この人この仕事」に、筆者(片桐文子)が取り上げられました。先ほど掲載紙が届いたばかり。担当記者が心のこもった丁寧な対応をしてくださって、記事はもちろん嬉しいことですが、やりとりそのものが楽しく、励まされました。 この9月はそのために、道和書院を引き継いでから今日までを改めて振り返り、さらに遡って創業以来の刊行物と創業者(鬼海高允・美乃里夫妻)の足跡をたどる作業をしていました。 国立国会図書館、そしてJPRO(出版情報登録センター)で公開されているデータから、創業以来の道和書院の刊行物をまとめると、このようになります。 創業者夫妻がすでに物故しており、わからないことが多々あります。刊行物もおそらく他にもあるのではないかと思われます。ただ、はっきりとわかったことは、スポーツ・体育の専門出版社として、スタートから非常に精力的に、最先端の研究成果を世に問う出版活動をしていたことです。 創業者の鬼海高允は私の従兄にあたりますが、50代半ばで急逝しました。著者たちと飲みに出かけることもしばしばだったと聞いています。出版の内容・ペースを見て改めて思ったのは、高允さん、生き急いだかなぁ、ということでした(亡くなったのは私が大学生のころです)。父がもっとも頼りにしていた甥、ということくらいしか知らなかった。しかし、同業の編集者として、真に尊敬に値する人だった、と改めて思いました。 そしてもう一つ、知らなかった!と申し訳なく思ったのは、高允急逝後の妻・美乃里の、目を瞠る仕事ぶりです。高允が亡くなった年こそ刊行点数が1点のみと落ち込みましたが、その後はペースを取り戻し、二十数年にわたって営々と専門書籍の刊行を続けていました。口数が少なく、いつも穏やかな微笑みを浮かべて、会えばいつも「体に気をつけて、頑張ってね!」と励ましてくれた優しい人。そういう印象だったのですが、編集者として出版人として、自分など及ばない強さをもった人だった、と知りました。 道和書院は1999年に日本体育学会より「永年にわたる体育学及び日本体育学会の発展への多大な貢献」に対して、感謝状を頂いています。創業者・高允の没後、5年たってのことです。これはおそらく、創業以来の出版活動、そして後を継いだ美乃里の努力を称え励ますものだったのではないか、と推察しています。 そこにはもちろん、著者の方々のお力添え、取引先のご厚意(とくに創業以来今日までお世話になっている大盛印刷さん)、業務委託で編集などの実務を担って下さった方々の支え、そして高允・美乃里の子供たちの努力がありました。それがなければ、今日まで道和の歴史が続くことはなかったでしょう。 この9月で、新生・道和書院は第4期目に入りました。

(小金井市 武蔵野公園) |

電子書籍の配信開始、など前回のブログからいつのまにかふた月が経っていました。 猛暑、コロナウィルスの感染爆発(第5波)、「東京2020」オリンピック開催、二つの台風のあとの豪雨災害と、多事多難な夏……

道和書院のこの2ヶ月は………

6月下旬、新刊の『サッカーピラミッドの底辺から』(後藤貴浩著)が出ました。

7月は暗転。昨年来のコロナ禍の影響が、明らかになってきました。 しかし返品が多いのは、それだけ、小社のここ数年の新刊の市場在庫が増えている(店頭に置いて頂いている本が増えている)という証左でもあります。

そんなこんなと並行して、6~8月は、ここ数年の懸案に取り組んでいました。 電子書籍の制作・配信と、サイトのスマホ対応工事です。

サイトのスマホ対応は、もっと早くすべきでしたが……

電子版については、「専門書は商売にならない」のが定説。 この夏に電子版の配信がスタートしたのは、下記の3点です。 バルトルド・クイケン『楽譜から音楽へ』(リフロー型)

|

『フレーセーの花』のこと今朝のNHK-FMで、小川典子さん演奏の『フレーセーの花』(BIS/キングレコード)が放送されました。 心の準備がなかったもので、びっくり。 6月というのに今はもう真夏のような暑さ、こういうときに似合う音楽だなぁと改めて思いました。

『フレーセーの花』はスウェーデンの国民的作曲家の一人、ペッテション=ベリエルのピアノ小品21曲のこと。3集に分けて出版されました。 道和書院ではこの21曲を1冊にまとめた楽譜を2018年に刊行しています。

運指=小川典子 解説=加勢園子(ストックホルム・エステルマルム音楽アカデミー院長) 装画=沙羅(アトリエ灯)

2018年といえば、まだ私が事業承継する前、道和書院に転職してまだ3年経たないころです。楽譜は不採算であることは覚悟の上で制作をさせて頂いたこと、当時の道和書院社長には感謝のほかありません。

そして、この楽譜が成立するかどうか、カギを握っていたのが…… 超・多忙な有名ピアニスト、小川典子さんでした。 ぜひお願いできないでしょうか、と、恐るおそるおたずねしたところ、二つ返事でご快諾いただいて、あの時の嬉しさ、感激は忘れられません。

話せば長いことながら、この出版に至るまでは、いくつかの物語がありました。 それがいつの間にか一つにまとまって、形になったのがこの楽譜。

一つはスウェーデンとの縁。 前職で、聖路加国際病院の故・日野原重明先生とご縁ができ、何冊かの本を編集させて頂きました。あるとき、日野原先生が定期的に行っていらした海外へのスタディ・ツアーに参加することになり、訪問した先がスウェーデン。 スタディ・ツアーでは緩和ケアの現状や、スウェーデン独自の音楽療法(FMT)、障がいのある子供たちの音楽教育などを見て回りました。 毎日、朝から晩まで、文字通り「スタディ」。 強行軍でしたが充実した楽しい旅でした。

スウェーデンの清涼な空気、明るく柔らかな光。 そして北欧ならではのインテリア、テキスタイルの洒落たデザイン。 彼の地の人たちが生活を楽しむ達人であることを強く感じました。

その案内役を務めて下さったのが、現地で結婚され、音楽院を経営しているピアニスト・加勢園子さんでした。

そして小川典子さんも、前職の在職中にお付き合いが始まりました。 ご一緒した仕事で忘れがたいのが、英国のピアニスト、スーザン・トムズさんの著作『静けさの中から』の翻訳。これは、多忙な小川さんから翻訳原稿が送られてくるプロセスからしてわくわくの楽しさでした。

あるときリサイタルのCD売り場で、珍しいと思って購入させて頂いたのが『フレーセーの花』でした。 スウェーデンの伝統あるレーベルBISの専属となった、若き日の小川さんの笑顔のジャケット。溌剌とした演奏。

なんて綺麗な曲なんだろうと、楽譜を取り寄せて練習し、ある会で弾いてみたところ評判は上々。楽譜がほしいと言われました。

ところが3冊に分かれた楽譜(当時)がそれぞれ数千円と高額。 私はどうしても弾きたいと買ったけれど、人にはとても勧められない。これでは普及するわけがない。 いつかまとめて、解説もつけて、廉価で出版したいという夢が生まれました。

確かそれは、1990年代末のことだったと思います。

まだまだ、語りたいことはあるのですが……特に、装画をしてくださった沙羅さん(調布音楽祭のアーティスト・イン・レジデンス)のことなど……長くなりすぎるので、今回はこのへんで。

|

新刊の書誌情報を公開しました3月刊行の『スキー研究 100年の軌跡と展望』(日本スキー学会編)に続き、スポーツ分野の新刊が6月25日に発売となります。 後藤貴浩(著) 内容の紹介は、下記をご覧いただければ幸いです。

編集部での校正刷の作業がすべて終了し(校了)、印刷所での作業に移るころ、オンライン上で、取次・書店(ネット書店を含む)に向けて最終的な書誌情報を公開する手続きがあります。 校了と書誌情報の公開と。この時期が最大の山場。 でも、疲れているのに気持ちのほうは、校了に向けて集中してきた緊張感がなかなかほぐれず、そして本が新しく出来てくるワクワク感で、興奮状態。 数日間は、疲れと興奮がせめぎあって、どうにも落ちつかない日々を過ごします。 やらねばと次の仕事に手をつけるものの、能率の悪いことこの上ない。

よし、休もう。 不義理と、仕事の遅れへの申し訳なさはとりあえず脇に置く。 新しい本の校了をしみじみ喜び、未来に向けてきっと大きな反響を呼ぶことを確信しながら、しばらく、幸せな時間に浸ることにします。 |

『オルケゾグラフィ』書評もうひとつ「日本チェンバロ協会 年報 2021」(5月10日刊行)の書評に、トワノ・アルボーの『オルケゾグラフィ』が取り上げられました。

評者の平山絢子さんはチェンバロの演奏家であり、バロックダンスの舞踏家としても活動されています。

「本書の意義は、舞踏に関する基礎文献の全訳という意味にとどまらず、こうした細部--字面の訳出だけでは到底理解に及ばない、歴史的・文化的な背景--を明らかにした点にあると言えよう」。

たいへん嬉しい評を、心より感謝申し上げます。

なお、日本チェンバロ協会年報は市販もされており、会員以外の方でも読むことができます。 今号では初めて、巻末に、小社の出版物の広告を出校しております。

*日本チェンバロ協会サイト https://japanharpsichordsociety.jimdofree.com/ *年報は市販されています。下記はhontoの販売サイト。 https://honto.jp/netstore/pd-book_30964706.html *『オルケゾグラフィ』チラシ

|

『オルケゾグラフィ』書評昨年、著者トワノ・アルボーの生誕500年を記念して出版した『オルケゾグラフィ』が、舞踊学会の学会誌「舞踊學」第43号の書評欄に取り上げられました。評者は譲原品子氏です。

【『オルケゾグラフィ』チラシ】 【『オルケゾグラフィ』書誌情報】

書評では、舞踊史における『オルケゾグラフィ』の意義を、「同時代の人には教則本であるが、舞踊史家にとっては過去の舞踊の動きを知る手がかりを与えてくれる貴重な文献資料」であり、「舞踊書記法」の研究でも必ず言及される文献であること、そして「17世紀の舞踊アカデミーにおける舞踊の規範化の先駈けとして位置づけることもできる」と評してくださっています。 また、礼儀作法の一つとして舞踊を教える「礼法書」としても、歴史上重要な意味をもっていることが指摘されています。 譲原氏の書評はさらに、礼法がやがて社交術へ、文明化の象徴たる「優美な身体」の優越的意識へ、そして芸術へ、と展開していく歴史の動きを詳細にたどって、たいへん興味深い内容です。

『オルケゾグラフィ』の、書記法としての大きな特徴は、楽譜を掲載し(しかもそれを縦に配置したのが、著者アルボーの工夫)、それに合わせてステップなど体の動きを詳述していること。 つまり『オルケゾグラフィ』は舞踊の書であると同時に音楽の書であり、音楽史でも必ず言及される重要文献です。 ここに描かれた舞踊の拍やリズム、曲想は、のちのバロック音楽(舞曲、舞踊組曲)の源流であり、いわゆる「古楽」の演奏家・愛好家にはよく知られてきた文献なのですが…… 残念なことに、現在の音楽界ではこの本の意義が理解されにくいようで、書評がなかなか出ません。 音楽と舞踊、これは2つで1つの芸術のはずですが、パフォーマーも、愛好家も、研究者も、まるで別の世界の住民のような現状は、もったいない。 『オルケゾグラフィ』の出版が小さな契機となって、今後、2つの領域をむすぶ研究が盛んになっていくといいなぁ、と、夢は大きく。

|

お問い合わせについてこのところ新聞広告を続けて出稿した反響でしょうか、 小社の出版物に興味を持って頂けること、大変嬉しく思っております。 ただ、誠に申し訳ないことに、 https://www.douwashoin.com/shop/wp-content/themes/douwashoin-shop/img/pdf/mokuroku2021_03.pdf

もうひとつ、お問い合わせを頂く際にご留意いただきたいのですが、

サイト上の出版目録は、新刊刊行の際に更新致します。

|

twitter で起きた事件twitter で、ある研究者が別の研究者を、非公開アカウントではあるけれど、 数年にわたって中傷していたという事件。 このサイトは、説明の言葉がよく吟味されていて明快。 とくに「コミュニケーション様式」という言葉は、 本質を喝破しているように思います。 賛同しました。 【女性差別的な文化を脱するために--研究・教育・言論・メディアにかかわるすべての人へ】 この件、なによりも失望したのは、渦中の人が41歳と若く、 優秀とされる研究者(しかも歴史研究)だったことです。 実名のアカウントで数年にわたって続けていたというのは、 相当に感覚が麻痺している、と思う。 女性蔑視の観点で論じられることの多い話題ですが、 わたしの根本的な疑問は、 研究者で、若い学生を育てる立場にある教育者が、 頻繁にtwitterに投稿する必要性は何だろう?ということです。 端的な言葉で他者を説得する、そのための文体を磨いている、 あるいは、アバターのゲーム感覚で楽しんでいる、 つもりが…… いつのまにか自分の人格をみずから歪めている。 アバターに自分を乗っ取られている。 そんなふうに感じることも多々あります。 文体とは、 音楽でいえば自分の音色と同じくらい、 天与のものであり、かつ、 一生かけて磨いていく(飾りや嘘のない自分になっていく)もの、 と思うのですが…… なぜそれをみずから放擲して、SNSの鋳型に自分を填め込んでいくのだろう? 誰がそれをあなたに求めている? そして、どんなに工夫を凝らしてウケる文体を駆使していても、 どの投稿も同じ人格に見えてくる不思議、というか、気味の悪さ。 もったいないではないですか。 唯一かけがえのない「自分」なのに。 出版の企画がもちあがったとき、私がこの頃まずすることは、 その人のtwitter投稿を見ることです。 日常の「素」(?)のステージで、どんな振る舞いをしている人なのか。 そこに少しでも、不必要な好戦性、他者攻撃のにおい、 類型的なドグマのようなものを感じたら、 お付き合いは慎重にすることにしています。 |

上越市・日本スキー発祥記念館 訪問記3月中旬、新潟県上越市の日本スキー発祥記念館を訪ね、 今年は、レルヒによって日本にスキーが伝えられて110年のメモリアル・イヤー。 そして、せっかくなので石打丸山スキー場ですこし滑ってきました。 この記念館について、上越市のホームページの説明を以下に転載させて頂きます。

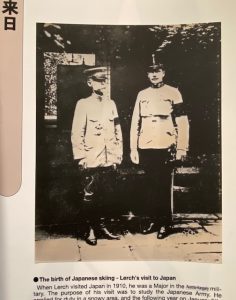

明治44年(1911年)1月12日、当時のオーストリア・ハンガリー帝国の軍人テオドール・エドラー・フォン・レルヒ少佐が、ここ上越市において日本で初めてスキーの指導を行いました。これが日本のスキーの始まりです。 レルヒ少佐はわが国の軍事視察を目的として来日し、1年余りを高田で過ごしました。この間、陸軍第13師団の長岡外史師団長ら良き理解者に恵まれ、スキーの指導にも熱心に力を注ぎました。 今日のスポーツ・レジャーとしてのスキーの隆盛を見るとき、レルヒ少佐を始め当時情熱的にスキーの普及に努めた人々の先見性は、大いに称えられるべきでしょう。 この記念館はスキー発祥80周年を記念して建設され、平成4年(1992年)4月にオープンしました。さらに、長野オリンピック冬季競技大会の開催に向け、日本のスキー発祥の地「上越市」を全国にアピールするため、増築工事を行い、併せて展示内容の充実を図り、平成9年(1997年)2月に新装オープンしました。 当記念館は、スキーが伝わった当時の貴重な資料やレルヒ少佐の遺品などを展示し、上越はもとより、県外からも多くの皆さんが訪れています。また、全国からスキー用具や関係資料を寄贈いただき、レルヒ愛用の品もご遺族のご厚意により多数寄贈いただくなど、収蔵品の充実も図られました。 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/sisetu-ski.html ***** 【企画展のチラシ】

【記念館 外観】

【館内の様子】

【レルヒの仕事机】

【長岡外史とレルヒ】

【記念館に隣接する金谷スキー場で、上越の地を見わたすレルヒ】

記念館では長期にわたって、小社刊行の『レルヒ 知られざる生涯』(新井博・著)を販売して頂いています。 企画展は3月28日(日)までですが、記念館は年末年始と月曜などを除いて開館しています。 |

3月11日東日本大震災から10年。 このような悲しみがあっていいものかと、報道を見るたび思う。

あのときはまだ、千代田区外神田にあった会社に勤めていた。 帰宅の指示が出たので、神田から自宅のある小金井へ、歩いて帰った。 午後4時ごろに出て、帰宅したのは深夜1時半過ぎだったと思う。

そしてテレビをつけ、初めて見た津波の映像。 あの下にたくさんの人がいる。

あれからたくさんの報道があった。 被災された方々の重い口から発せられる言葉の一つ一つに、 どうしようもない悲しみや孤独から絞り出される言葉が、 華やかな勝利や、成功や、喝采の中で発せられる言葉よりもずっと。

震災とその後の10年は、 |

全48件中 31~40件目を表示