アトリエより 編集者のブログ

創業者の死「ここで死んだんだよ、うちの親父。」 日販王子流通センターの「注文口」の駐車スペース。 春秋社をやめて2年たったころでしょうか。 創業者・鬼海高允氏は1994年3月、注文品を届けにきた日販王子流通センターで倒れ、帰らぬ人になりました。 新年度に向けて、採用品(テキスト)の出荷が最盛期のころ。 道和書院はその後、息子さんを社長に、奧さんの美乃里さんが切り盛りして出版活動を続けます。 父はそのころ、離婚してひとり暮らしになっておりました。

高允さんの死から24年後、わたしは道和書院の事業を受け継ぐことになりました。 わたしは専(もっぱ)ら、残された本から道和書院の仕事を推しはかることになり…… スポーツ・健康科学の分野で、こんなに先端的な仕事をしてきた出版社だったのか。 改めて、高允・美乃里夫妻の仕事に思いを馳せ、事業を受け継ぐ重みを感じることになりました。 つづく。 (片桐 記) |

「道和」創業の精神「紙の本の出版社なんてオールド・メディアだ、権威主義だ」 と、若い世代にそっぽを向かれるこの時代。 「道和書院」とはまた、まるであつらえたように、「古さ」も「権威くささ」もたっぷりの名前に見えます。 それだけでずいぶん不利。 この名前には切実な思いが込められている。 どうしてこういう名前になったのか、すこし書いてみます。

父ははたちで終戦を迎え、絵描きになりたかったけれどそれでは食っていけないと、専門学校で学んで教職につきました。その最初が道和中学。開校と同時に赴任したわけです。 残された資料によると、父が教えたのは数学と図工、そして美術部の顧問。 父は生徒たちに人気があったようです。 豊島区役所でコピーさせてもらった 「この学校の先生方もまた忘れられません。秋葉・浅見・両田・近藤先生など、酒豪がそろっていたのです。池袋西口にはまだマーケットが残っており、若い私は毎晩のように引っ張りまわされたものでした。おかげで私のもっていたこちらのほうの素質も急速に開花しました。この頃はいろいろな面でよき時代でした。」 近藤先生、授業そっちのけで、飲み歩いていたんじゃないでしょうか。 「マーケット」とありますが、戦後の闇市です。 蛇足ながら父についてもう一つ。道和中学の「一回生」だった月岡和子さんの回想。 「四組は近藤先生。図工を教えて頂きました。穏やかなお声の音楽室に貼ってあったシューベルトそっくりの先生でした。」 そう、確かに、飲んでいないときは、穏やかでした。

他の出版社で経験を積んだ高允氏が、いよいよ新しい出版社を立ちあげるとき。 「社名をどうしようか」と相談された父は、「道和でいいじゃないか」と即答。 これは父から聞いた話なので、もしかしたら、多少「盛った」ところもあるかもしれません。 「書院」とは学び舎という意味もあるそうです。 では、「道和」は……? これには、先にあげた「三十周年記念誌」の表紙にかかげられている校訓「道理・道義・道信」が関係しています。

詳しくは改めて書きますが、今日は途中をすっとばして…… 敗戦で、教育現場は180度の転換をした。 当時の豊島区長 須原喜三郎氏がその願いを込めて「道和」と名づけた新しい学校。 「昭和25年に朝鮮戦争が勃発。……日本の再軍備が始まる一方、「教え子を戦場に送るな」の声が高まってきた、いわば動乱の時代でした。しかし、道和中には、全体的に清新な気風がみなぎっていました。教職員も父母もいっしょになって、モッコをかつぎ泥まみれになって瓦礫(がれき)を運んだ校庭整地の記憶は、今も新しい。ないないづくしのなかで、区内で最初の学校図書館を建設する際には、職員会議に生徒代表を参加させて相談するほどの熱の入れようだったし、生徒自身の自治活動も旺盛でした。こうして新しい学校づくりが始まりました。「子どもとともに歩む」学校といったらよいでしょうか。」 うらやましいような熱気。 「わが道をゆく」というのが、父の口癖。 「(校訓の道理・道義・道信のうち)道信という用語は一般的でなく……道和中では「わが信ずる道を行く」と代々解釈してきた。」

もしそれが、創業の精神だとしたら。 なお、道和中学はその後、隣の学区域の真和中学(これも須原区長の命名)と統合され、西池袋中学と名前が変わりました(平成17[2005]年)。 「道和」のスピリットを今に伝えるのは小社だけかもしれず、歴史の不思議さを感じずにいられません。

|

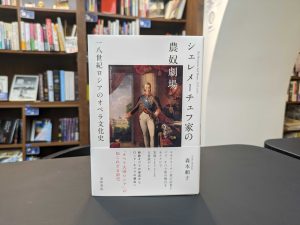

予定調和 ではなく先週末、YouTubeに新しい動画をアップしました。 『シェレメーチェフ家の農奴劇場』の刊行を記念して、著者の森本頼子さんにご登壇いただき、わたくし片桐も聞き手としてお喋りしています。 昨年には、「『同じ月』を読む」という動画も制作し、YouTubeで公開しました。こちらも4本のうち3本に片桐が聞き手として出ています。 「出たがり」とお思いの向きもあるでしょうが、出たいというよりは、こんな自分でも、出ないとしょうがないなぁ、という気持ち。 深く濃い話をしたい、忖度・遠慮なしの語りを聴きたいと思えば、担当編集者が聞き手をつとめるしかない。 つくづく思うのは、その本の意味・価値は、著者自身が思い描いているものを遥かに超えて、広く深いものになり得る。 でも編集者も案外、本を出すときに設定した読者層の範囲から出ようとしない/出られない。 でも、それはもったいない、と思ってしまう。 こんな編集者の、誇大妄想気味な企画に付き合って下さる著者、関係者の皆様には、感謝しかありません。ありがとうございます。 不出来なところも多い動画ですが、著者のお話は素晴らしいです。 道和書院YouTubeチャンネルはこちら |

部決と繰り延べ毎年この時期は、新年度の採用教科書(業界用語では採用品)の出荷で、いそがしい。 いえ正確にいえば、忙しいのは、在庫の管理と出荷の業務を委託している倉庫。

部決(ぶけつ)とは重版する部数(冊数)を決定すること。 部決に慎重になるのには理由があって、 一方で、教科書は改訂していくものなので、来年度も販売できると考えていると、「改訂」であえなく断裁(だんさい。廃棄処分)ということも起こります。 いろいろあるので、うちでも採用品の重版の部決は、ひとしきり考えます。 間に合うかどうか、ハラハラするような仕事はお互いやめましょう。 なにしろこちらは少人数ですから… 大手取次から、毎年、電話で、3月末締の採用品の売上について、支払の一部を繰り延べたい、と依頼があります(以前は「保留」と言っていた)。精算は9月末。 なぜこういうことが起こるのか。上記の「返品」問題がからんでいます。 という、合理的なやりかたではあるのですが… 問題は、その金額が、ずーっと、変わらないということです。 少子化等で、採用品の売上そのものが、出版界全体で、減っている。 出版社としては、書店から来る注文数を前年の数字から予想して重版し、注文通りに出荷する。 一方、重版にかかった費用は、3月末・4月末に、印刷所に支払わねばならない。 それで、何年か前から、 窓口の担当者さんの様子では、多数の出版社からそういう要請を受けていることが察せられます。 来年は、どうなっているでしょうか。

|

オビを付け替える室靖治(著)『「記録の神様」山内以九士と野球の青春』。 プロ野球のはじまりのころ、野球の規則(ルール)と記録(スコア)の整備に力を尽くした山内以九士(やまのうち・いくじ 1902-1972)の評伝です。 このたびオビを一新し、新たな装いで皆さまにご紹介することにしました。 受賞とか、ドラマ化とか、いろいろなケースでオビの付け替えはしてきましたが、道和書院では初めてです。 ■ 記録の世界で「神様」と呼ばれる人は実は複数いて、野球ファンに最もよく知られているのは宇佐美徹也氏かもしれません。 のちに報知新聞の記者となった宇佐美氏の健筆によって、野球記録の面白さがファンにも伝わりました。 一方の山内は、功績は大きいにもかかわらず、本人が生前は殿堂入りを固辞したという人柄・いきさつのゆえか、一般への知名度は今ひとつ(山内は1985年に野球殿堂入り)。 そのため2022年の刊行の際には、「ナイツ」のお2人に応援のメッセージをお願いし、写真もお借りして、華やかなオビを付けて発売しました。 活版印刷、362頁。

装幀を担当して下さったデザイナーさんとしては、オビと連動してカバーも新しくしたい、のは重々承知なのですが… 歴史を見る眼、そのうえで自分のミッション(使命)は何かを正確に捉え、実行すること。 遠い未来に評価されることは、本人はわかっていた。 そういう人たちが数多いて、歴史は作られてきたんだな、と。 多くの方に読んで頂きたい本です。どうぞ、ぜひ。

|

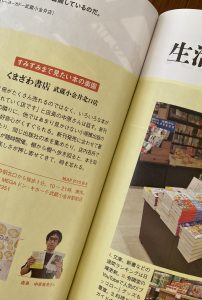

「散歩の達人」小金井 など 特集ほんわか嬉しい記事がでた。

中原店長が手に持っているのは、「地元の出版社の本」ということで、なんと、

店長と編集者と著者にしかわからない、「極小・チラリ」記事掲載でした。 年末にご挨拶したとき、「たぶん、写真のると思いますから~」と中原店長が言って下さって、その心遣いに思わずうるうるした私です。 中原店長、「散歩の達人」スタッフの皆様、ありがとうございました。

「三鷹・武蔵境・小金井」特集、楽しい記事がいろいろあるので、本屋で見かけたら見てみてください。

|

音楽の新刊とパサージュのこと「本の町」東京 神保町の共同書店パサージュに、新刊の『シェレメーチェフ家の農奴劇場』森本頼子(著)を搬入しました。 パサージュ(PASSAGE by All Reviews)は、一棚一棚に店主がいる共同書店です(プロデュース:仏文学者 鹿島茂氏)。 道和書院の棚では、ここ数年の新刊をすべて、ジャンルに関係なく、ひと棚で見ることができます。 棚の番地は、入って左奥、テーブルの手前の「ギヨーム・アポリネール通り9番地」。 画像は、パサージュのfacebookの投稿より借用させて頂きました。

|

版元からの献本・謹呈について迷いつつ、一度、書いておきたいと思ったこと。

とくに、音楽界は狭い。 正直に言えば、それだけ発売当初に売れてくれれば、どんなに助かることでしょう。 道和書院は「書籍の売上」だけで成り立たせている、つまり購読者のお志を受けとって、事業を続けている出版社です。 小さな会社なので、発送の手間もばかになりません。 一方で、その本の著者には、割引はありますが有償で、お渡ししています。 ご恩のある方々への失礼無礼は心苦しく(「献本がない」とご立腹の向きもあり)、SNSの「インフルエンサー」の応援も頼れない(むしろ献本がないと批判的になったりする)、その不利はかなりのものと承知しております。 もしも、ご不快や残念な気持ちを持っている方がおられたら… どうぞご理解・ご容赦を賜れば幸いです。 具体的に書評を考えて下さる方からは個別に連絡を頂いており、それはもちろん喜んで、お送りしております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |

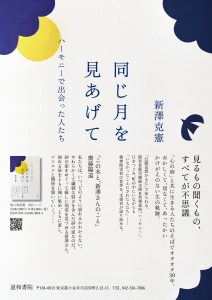

『同じ月を見あげて』新刊

彼らに対しては、いつも正直に、率直に、本心からの言葉と態度で向き合わないと、信頼を得られない。 率直で嘘の無い文章を書くのは、レトリックを駆使するよりも、実は難しいかもしれません。

|

バレエを真の芸術に ーノヴェールの願い昨日 4/29 は、ジャン・ジョルジュ・ノヴェールの誕生日でした。 1727年、パリ生まれ。 1810年、サン・ジェルマン・アン・レにて死去(83歳)。 18世紀中ごろに起こった「バレエ改革」に大きな役割を果たしたダンサー・振付家・舞踊理論家です。 アントワネット妃のもと、パリ・オペラ座のメートル・ド・バレエも務めました。 モーツァルト(1756-1791)を彷彿させる、旅から旅への激動の人生。 その多忙な日々のなか執筆された「舞踊とバレエについての手紙」は、1760年の初版刊行後またたくまに各国語に翻訳され、その後の舞踊の歴史を変えました。 ノヴェール自身も増補・改訂の筆を止めることなく、死の前年にも新しい版が出版されています。 舞踊をもっと美しく、もっと表現力の豊かな「芸術」に! 行間から立ちのぼるノヴェールの、執念とも言える情熱が、読む者の心を揺さぶります。  ノヴェール生誕を記念する「4月29日 国際ダンスデー International Dance Day」について: https://www.international-dance-day.org/ |

全47件中 1~10件目を表示

-300x218.jpg)