アトリエより 編集者のブログ

3月に思うこと、そして新しい出版目録3月は、道和書院の創業者が亡くなった月(祥月)。

日販王子流通センター注文口で倒れて、そのまま。

私のいとこにあたる人ですが、父の弟といってもいい年齢で、父が最も頼りにしていた親戚でした。

道和書院は1999年、日本体育学会から「永年にわたる体育及び日本体育学会の発展への多大な貢献」に対して感謝状を贈られています。(「日本体育学会の創立50周年を記念して」とのこと)

小さな出版社が、学会から感謝状を贈られるということ、私はそういう例を他に聞いたことがありません。

私は前職の会社で働いていた2003~2004年頃から、いつか独立したいと思うようになりましたが、まさか道和書院を継ぐことになるとは夢にも思っていませんでした。

3月1日発売の『スキー研究 100年の軌跡と展望』は、スポーツの学問の王道というような内容、先鋭的な企画で、私はようやく創業者に顔をあげて近況報告できる気がして、先日、お墓参りに行ってきました。

下にあげた画像は、道和書院の新しい出版目録です。 https://www.douwashoin.com/shop/wp-content/themes/douwashoin-shop/img/pdf/mokuroku2021_02.pdf

創業以来の専門ジャンルであるスポーツ・健康科学は、引き継いだ在庫が大半を占めていますが、それでもこの3年でだんだんと在庫切れが増え、新刊の割合が大きくなってきました。

年間平均5点。そんなもんかと思うような少なさですが、その間に事業承継、在庫の移転、法人化があり…… かなり「死に物狂い」の5年でありました。

この3月、私は編集のしごとを始めて満30年になります;;

|

新年のご挨拶と、嬉しい書評記事あけましておめでとうございます。 年明け早々、コロナウィルス感染者の急増を受けての再度の緊急事態宣言(とりあえず?関東の一都三県)。 苦しい、つらい、悲しい思いを抱えて年を越した方々も、多いことでしょう。 2021年が、少しずつでも明るく前向きなほうへと、向かっていく年になりますように。

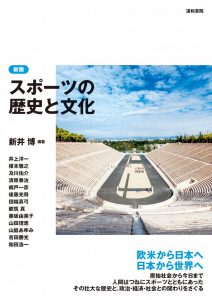

読書欄の「図書館司書が薦める こんな時この一冊」というコラムで、筆者は山梨県立図書館の司書・山田あや氏。 年末年始のスポーツ観戦を念頭において、本書の内容をていねいに紹介し、「興味のあるスポーツの歴史と文化を知り、現代のスポーツに関わる平和、権利、産業などの問題とスポーツの価値について理解が深まれば」観戦もさらに楽しくなる、と結んで下さっています。 この本はもともと大学や専門学校のテキストとして作られた本。

山梨県立図書館では、読書活動推進運動の一環として、この記事と連動する催しも定期的に行っておられるようです。 https://www.lib.pref.yamanashi.jp/sokushin/issatsu.html そのような目利きの司書の方が、小社の本に目を留めてくださるとは嬉しいかぎり。

【山梨日日新聞ホームページ】 【紹介された本】 新井博(編著)『新版 スポーツの歴史と文化』

|

「総額表示の義務化」をめぐって版元(出版社)の有志が集まって、「総額表示を考える出版事業者の会」として、消費税法の改正を訴える提言をまとめました。

総額表示とは税込の価格のことで、来年4月から、税込価格が記載されていない商品はすべて違法、ということになります。

この問題は出版に限らないことなので、広く他業界にも呼びかけて、総額表示を義務とする消費税法の条文そのものの改正を訴えていきます。 すでに、著者・訳者の立場で出版に関わる方々、読者の方々がSNSで反対の意思表明をして下さっています。 ・ころからhttp://korocolor.com/ の木瀬貴吉さん が呼びかけ人となり、提言書のとりまとめをして下さいました。

ただそれは、運用の範囲での例外的な措置であって、厳密に法に照らせば違法な状態が続くことになります。 それに、今後もし税率が変化した時に再び、スリップの回収・刷り直し・入れ替え、といった作業が必要になります。 この機に、法律そのものを、さまざまな業種・業態の実情に合わせて、柔軟なものに見直してほしい、という趣旨です。 ぜひ、提言書をご一読ください。 |

新聞広告のこと7月末から8月頭にかけて、一週間の間隔で、朝日新聞と日経新聞に、サンヤツ広告を出しました。 同じ本の広告でも、2社の広告版下制作の規定が違うため、宣伝文や配置を微妙に変える必要があります。 以下は、書籍用のサンヤツと呼ばれる枠の規定です。 日経は、こちらでデザインし、版下(印刷にまわす製版用の原稿)のデータを渡せばOK。(ただしもちろん審査はあります) 朝日は、社組と言って、原稿のテキストと、フォントやサイズを指定した用紙を提出し、あちらで組んでもらう。 日経にも、使えるフォントやサイズの大まかな既定がありますが、朝日のほうは厳格で、書体は2種のみ(明朝とゴシック)、サイズは7種のみ。 不便ではありますが、全体の紙面を見たときに、統一感があって品格を感じさせるのは確かに朝日のほう。これは個人の好みですが。 日経は、元気というか活気を感じさせますが、各出版社が書名を目立たせようとインパクトを競い合っていて、書名がみんな極太。どこまで太くなるんだ、という感じ。 朝日の広告の考え方、わたしは嫌いではないのですが、デザイン上いちばんの制約になって困るのが、ツメ打ち(字間を狭くする)ができないことです。 音楽の本も、道和書院のもう一つのジャンルであるスポーツも、書名にカタカナが入ることが多い。 カタカナは同じQ数(Pt)でも、漢字・平仮名よりも小ぶりになり、その分、字間が空いてしまって間延びするので、書名のインパクトが弱く、読みにくくなる。タイトルだけで大きなスペースを取ってしまうので、説明文など他の要素を少なくしなければいけない。それでいつも苦労しています。 今回は「100」という3桁の数字が加わったので、デザインのハードルがさらに上がりました。 文字単位で微妙にサイズを変え、字間を詰め、太さも変えて、ぱっと見の印象で、インパクトがあり、しかし操作が行き過ぎてバランスが悪く歪んだ感じにならないように。そして下品にもならないように。 デザインを専門にしている方なら、下の画像を見て、あれこれいじっていることがすぐわかり、うわ、キモチワルイ、と思うかもしれません。 直近で、同じ本の一本広告を出す機会もそうそうありません。 新聞広告にふさわしい内容とパワーを持った新刊であること、そして2紙の広告枠がちょうど適当な時期に空きがあること。 今回の『チェロの100年史』は、学術的かつ専門的な内容ですが、実用性も兼ね備えており、「いま弾いている曲を、かつてはどう弾いていたか」を多数の楽譜も示して詳述しています。 チェロに興味のある人は多く、プロ・アマ問わず探究心も旺盛、本をよく読む人が多い。 amazonでは、5月の発売からすぐに、このジャンルでのベストセラーが続いていました。 それで、2紙への広告を決めた次第です。 貴重な機会なので、デザインの裏話なども面白いかなぁと思って、画像とともにご紹介しました。 【1】日経  【2】朝日  |

新しい年度のはじまり道和書院、今日から3期目。 2018年12月に事業承継をして新会社にしてから、無事に3期目を迎えました。 小さな歩みですが、コロナ禍のもと、奇跡的に良いかたちで第2期を締めることができ、感慨ひとしおです。 これも、たくさんの方の応援のおかげです。 8月末決算、というのは珍しい、のかどうか、よくわかりませんが、そのように設定した理由はいくつかあります。 年末年始や3月の年度末に、わざわざ忙しくすることもあるまい。11月は印税などの支払調書作成もひと仕事。税理士さんに優しい決算期がいい、というのが一つ。 採用テキストを扱っている関係で、編集の仕事がいつも11月~2月が繁忙期になるので、それを外したい。正月くらい休みたい。 採用テキストを3~5月に出荷し、その売れ残りが返品されてくるのが7~8月。逆に、後期の採用の出荷が始まるのが8月。 採用に備えて重版したばかりの在庫が課税されてしまうリスクもない。商品の動き、在庫の量が、最も落ち着いている(会社の実態を適正に反映している)のがこの時期。 夏は急ぎの仕事も少なく、決算を見据えた、あれやこれやの差配もしやすい。 こういったことを考えるのも面白い。 編集以外の仕事もてんこ盛りでなかなか大変ですが、いちいち面白いので、苦にはなりません。 いまや、音楽書のジャンルは立派な出版社がたくさんあり、もう一つ出版社を付け加える必要はないと思いましたが…… 前職でもそうだったのですが、「どこも取り上げない、しかし大きな可能性を秘めた企画」というのは必ずあるもので、むしろそういったものを手がけたい、と、思ってやってきました。 誰もが思いつく企画じゃ、面白くないじゃないですか。 そういう本を作るのが上手な出版社(編集者)は、他にたくさんありますし…… 会社・組織そのものは決して大きくせず、小さく維持することで、無理な量産はしなくてもやっていけるシステムを作る。 そうすることで、企画と精神の自由を確保していきたいと思うのです。 傲ってるなぁ と感じる方もいるかもしれませんが、そんな偉そうなものではありません。 地を這う自由。 こういう発想は、もしかしたら女性ならではなのかも…… 成功、成長、勝利、拡大、マジョリティ。そういうものを、はなから求めていないのです。 1冊、1冊、未来につながる本を。 どこまでいけるかわかりませんが、「明日、世界が終わるとしても、りんごの木を植える」ように、次につくる本に心を向けていけたら幸せです。 |

チェロの新刊と新聞広告今朝の日経新聞朝刊、サンヤツと呼ばれる書籍用の枠に、広告を出稿しました。 ヴァレリー・ウォルデンさんの著作、翻訳は松田健さんで、『チェロの100年史』と題する本です。 図版や楽譜をたくさん示しながら、楽器そのものや、弓や楽器の構え方、ボウイング(弓使い)、楽譜に記された演奏記号などなど、さまざまな観点から、歴史的な変化を詳細に解説しており、A5判で414頁の大著です。

当代の名チェリスト、それも3名もの方々が、校正刷に目を通して細かくチェックを入れ、推薦文を寄せてくださいました。 鈴木秀美さん 懸田貴嗣さん 河野文昭さん 本当に、感謝のほかありません。訳者の松田健さんの情熱のたまものです。

とにかくお三方のチェックは厳しく、譜例の細かな誤りも見逃さない。 本書にも多数の名手たちが登場し、この楽器をこれでもかと磨きぬいてきた歴史が描かれていますが、その彼らの姿を彷彿させるようなやりとりでした。 チェリスト、恐るべし。

著者は、定評あるニューグローヴ音楽事典でチェロを中心に多数の項目を執筆しているヴァレリー・ウォルデンさん。 訳者の松田健さんは、音楽関係では、法政大出版局から『音楽テイストの大転換:ハイドンからブラームスまでの演奏会プログラム』という大著を訳出されています。 こういう本をちゃんと訳してくれる人がいるんだ! と以前から注目しておりました。 今回、お仕事をご一緒して、原稿の入稿から校正刷のやりとりまで、その完璧な仕事ぶりに感服しました。 著書・訳書を何冊か出されている方は、出版のしごとそのものが好きで、どうしたらその作業をより効率よく、より良い仕上がりにできるかを考えぬいて、一連の流れそのものが art になっている方がいます。 松田さんも間違いなくそのお一人。 いろいろあって出版が遅れてしまい、さまざまご負担もおかけしましたが、おかげさまで楽しい編集作業でした。

推薦の言葉を寄せてくださった鈴木秀美さんが、日経新聞の広告出稿のご報告をした折、こんな返信を送ってくださいました。 「音楽や楽器が歴史的にずっと変化していることを「教える」側がしっかり認識できるようになることを願っております。」 いつも、短い文章のなかに深く鋭いメッセージが込められていて、さすが、です。

コロナ禍で、音楽界そして出版界も沈み込んでいるような状況ですが…… この本が多くの方に読まれ、座右の書になっていくことを願っています。 |

緊急事態宣言、そして新刊発売新型コロナウィルス感染症(COVID-19)への恐怖に世界中が覆い尽くされた2020年の春。

この間の出来事をおおまかに書き留めておきます。

2019年12月31日、中国・武漢市当局が27人の「原因不明の肺炎患者」について言及、2020年1月9日に新型コロナウィウス検出との報道が出た。

このあたりから報道がコロナ一色になってきたと記憶している。けれど、政府の動きは鈍かった。

3月2日、突如として政府が全国の小中高校に臨時休校を要請。

4月7日、政府は「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」を発出(7都府県が対象。5月6日まで)。同月16日、宣言の対象を全国に拡大。

出版界では、3月初めの学校の休校を境に書店での売上が激減し、通常の営業活動ができなくなりました。

小社では4月刊行予定の本があったのですが…… 音楽界はすでにコンサート活動が軒並み中止となって悲痛に沈み込み、3月の政府の休校要請で世の中が大混乱、この先なにが起こるかわからないという恐怖感・不安感が増大していき、とても新刊を告知する雰囲気ではなくなっていました。 そして、印刷・製本の制作も、流通も、すべてがこれまで通りにはいかないだろう、ということも否応もなく受け入れざるを得ませんでした。

判断に迷ったのは、ではいつまで発売を延期すれば状況が改善するのか、ということ。

世界史のうえでも未曾有の出来事に直面したこの春。

社会のすみずみまで、影響を受ける人がいない今回のコロナ禍。

どうかこれ以上、苦しみ悩む人が増えませんように。 |

コロナ禍の日本でブログを始めることにしました。

本をつくる場なのに「アトリエ」は変かもしれませんが……

この春、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が世界を席巻し、経済活動や人々の暮らし、子どもの教育の場など、社会のすみずみまで打撃を与え、その影響ははかりしれません。

2020年の年が明けたとき、東京オリンピックが延期になるとは、誰が予想したでしょうか。

一日も早く、事態が終息することを祈りつつ…… |

全48件中 41~48件目を表示