「道和」創業の精神

「紙の本の出版社なんてオールド・メディアだ、権威主義だ」

と、若い世代にそっぽを向かれるこの時代。

「道和書院」とはまた、まるであつらえたように、「古さ」も「権威くささ」もたっぷりの名前に見えます。

それだけでずいぶん不利。

と思いつつ……

この名前には切実な思いが込められている。

そう思うので、大事にしないではいられません。

どうしてこういう名前になったのか、すこし書いてみます。

登場人物は、道和書院創業者の鬼海高允(きかい・たかよし)、そしてわたしの父の近藤恵得(えとく)。

このふたりは「甥-叔父」の関係で、共に、終戦後まもなく(昭和26[1951]年4月)東京都豊島区に開校した新制中学「道和中学校」に在籍しておりました。高允は生徒として、恵得は教師として。

父ははたちで終戦を迎え、絵描きになりたかったけれどそれでは食っていけないと、専門学校で学んで教職につきました。その最初が道和中学。開校と同時に赴任したわけです。

残された資料によると、父が教えたのは数学と図工、そして美術部の顧問。

絵を描く生徒たちと父の写真が、道和中学の卒業アルバムに残っていました。

父は生徒たちに人気があったようです。

よく言えば破天荒。でも、悪く言えば……

ずいぶん、いろいろ、迷惑もかけただろうなぁ、と、家族としては身の縮む思いも。

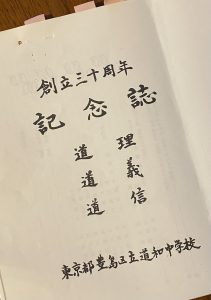

豊島区役所でコピーさせてもらった

「東京都豊島区立道和中学校 創立三十周年記念誌 -道理・道義・道信-」

で、こんな一文を見つけました(元職員 種子田浩氏の回想)。

「この学校の先生方もまた忘れられません。秋葉・浅見・両田・近藤先生など、酒豪がそろっていたのです。池袋西口にはまだマーケットが残っており、若い私は毎晩のように引っ張りまわされたものでした。おかげで私のもっていたこちらのほうの素質も急速に開花しました。この頃はいろいろな面でよき時代でした。」

近藤先生、授業そっちのけで、飲み歩いていたんじゃないでしょうか。

酒臭い息で、朝、よろよろと出勤していって、遅刻もたびたびだったんじゃなかろうか。

「マーケット」とありますが、戦後の闇市です。

「赤線地帯」なんて言葉も、父から何度か聞きました。

蛇足ながら父についてもう一つ。道和中学の「一回生」だった月岡和子さんの回想。

「四組は近藤先生。図工を教えて頂きました。穏やかなお声の音楽室に貼ってあったシューベルトそっくりの先生でした。」

そう、確かに、飲んでいないときは、穏やかでした。

シューベルトねぇ。髪型かな。

(そのころからもう、音楽室に作曲家の肖像が貼ってあったんですね)

時が移って昭和44[1969]年。

他の出版社で経験を積んだ高允氏が、いよいよ新しい出版社を立ちあげるとき。

「社名をどうしようか」と相談された父は、「道和でいいじゃないか」と即答。

それで「道和書院」に決まったとか。

これは父から聞いた話なので、もしかしたら、多少「盛った」ところもあるかもしれません。

「書院」とは学び舎という意味もあるそうです。

「官/民」で言えば「民」のほう、「官学に対し、実際に学に志す者の私塾」を意味する(広辞苑第五版)。

では、「道和」は……?

これには、先にあげた「三十周年記念誌」の表紙にかかげられている校訓「道理・道義・道信」が関係しています。

詳しくは改めて書きますが、今日は途中をすっとばして……

敗戦で、教育現場は180度の転換をした。

これからの教育は、自分の頭で考え、自分で判断できる子どもを育てるものにしよう。

当時の豊島区長 須原喜三郎氏がその願いを込めて「道和」と名づけた新しい学校。

「昭和25年に朝鮮戦争が勃発。……日本の再軍備が始まる一方、「教え子を戦場に送るな」の声が高まってきた、いわば動乱の時代でした。しかし、道和中には、全体的に清新な気風がみなぎっていました。教職員も父母もいっしょになって、モッコをかつぎ泥まみれになって瓦礫(がれき)を運んだ校庭整地の記憶は、今も新しい。ないないづくしのなかで、区内で最初の学校図書館を建設する際には、職員会議に生徒代表を参加させて相談するほどの熱の入れようだったし、生徒自身の自治活動も旺盛でした。こうして新しい学校づくりが始まりました。「子どもとともに歩む」学校といったらよいでしょうか。」

(「三十周年記念誌」より 元職員 桑原一二氏の回想)

うらやましいような熱気。

この桑原氏と同じ時期に、父と高允氏は道和中学にいました。

「わが道をゆく」というのが、父の口癖。

これは、道和中学で合い言葉のように言い交わされていた言葉だったようです。

「(校訓の道理・道義・道信のうち)道信という用語は一般的でなく……道和中では「わが信ずる道を行く」と代々解釈してきた。」

(「三十周年記念誌」 第13代校長 村川昭博氏の回想)

創業者の高允氏もまた、「わが道をゆく」という気概をもって、自分の出版社を立ちあげたのではないか、と、これはわたしの推測。

「自分で考え、自分で判断できる」人のための学び舎、道和書院。

もしそれが、創業の精神だとしたら。

わたしも心から共感できます。

なお、道和中学はその後、隣の学区域の真和中学(これも須原区長の命名)と統合され、西池袋中学と名前が変わりました(平成17[2005]年)。

「道和」のスピリットを今に伝えるのは小社だけかもしれず、歴史の不思議さを感じずにいられません。

(片桐 記)